2024年6月29日(土)に日本での年次会議「LibreOffice Kaigi 2024オンライン」を開催しました。遅くなりましたがイベントの様子を報告します。LibreOfficeの日本語コミュニティでは、毎年1回LibreOfficeのユーザーやコミュニティーメンバー、LibreOfficeに興味がある人が集まるLibreOffice Kaigiを開催しています。今年もJitsi meetとYoutube Liveを利用したオンライン開催で、参加者は合わせて22名でした。また、The Document Foundationとアイクラフト株式会社にスポンサーいただきました。ありがとうございました。

全部で6本の講演がありました。当日の動画や資料を公開していますので、見逃された方や復習される方はご覧ください。

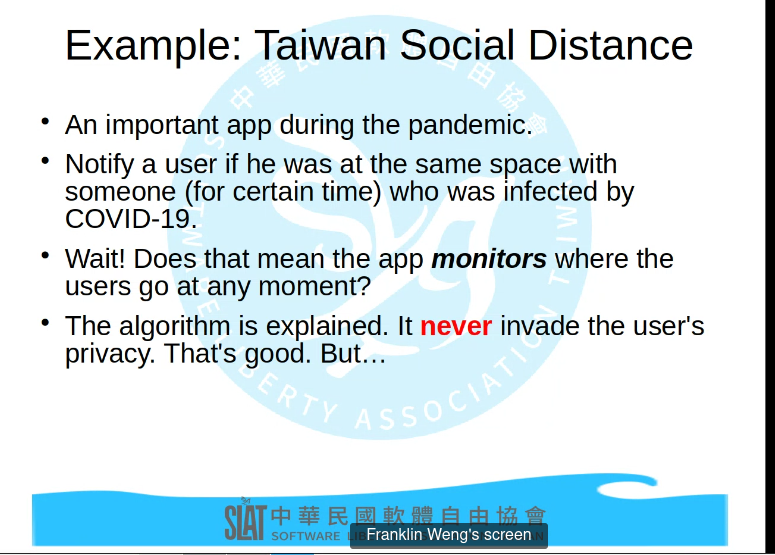

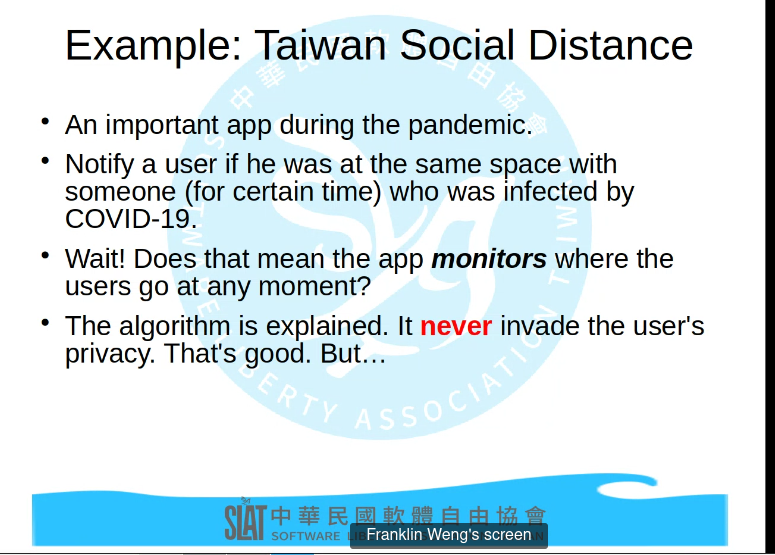

基調講演は、台湾のFranklin Wengでした。フランクリンは、LibreOfficeのグローバルコミュニティで活動し、台湾のLibreOfficeコミュニティやLibreOffice Asia Conferenceのリーダーであり、LibreOffice以外のFLOSS活動もされています。タイトルは「パブリック・マネー、パブリック・コード -それは何か、そしてなぜ私たちの政府がそれを採用する必要があるのか-」で、PMPC(パブリック・マネー、パブリック・コード)の紹介と、台湾での例について英語で紹介がありました。

「パブリック・マネー、パブリック・コード」は、公的機関が公金を使ってソフトウェアを開発する場合に、それをオープンソースソフトウェアにすることを義務付ける法律の制定を求める運動です。FSFE(Free Software Foundation Europe)のキャンペーンであり、オープンソースの世界ではわりと有名で、欧州の政府への働きかけは積極的にされているようです。

フランクリンの経験として、以前監視カメラなどの会社にいた時、製品にバックドアを実装するよう依頼されたこともあるそうです。民間製品ならともかく、政府の調達では大きな問題になるでしょう。また、ベンダーロックインが問題になることもあります。ブラックボックスではソフトウェアを正しく評価することもできません。COVID-19の状況下でソーシャルディスタンスのアプリが開発された話では、仕様上はプライバシーが守られることになっていましたが、本当にそのように実装されているかはオープンソースでなければ確認できません。

PMPCの利点としては、ライセンスコストの削減、重複開発の回避、ベンダーロックインの回避、透明性と説明責任が挙げられていました。そしてオープン・スタンダードの重要性と、ODFがPMPCに適合するということでした。

Read More

Read More

2024年6月29日(土)に、LibreOfficeの国内カンファレンスである「LibreOffice Kaigi 2024」をオンラインで開催します!

LibreOffice Kaigiは、日本国内のLibreOfficeユーザー、コミュニティで活動するボランティア、LibreOfficeに興味を持つ人々が1年に1回、一同に集うイベントです。2021年から4回目のオンライン開催となります。どこからでも気軽に参加することが可能です。昨年の様子はレポート記事をご覧ください。

LibreOffice日本語チームでは、このカンファレンスにおいてLibreOfficeに関する発表を広く公募します。LibreOfficeを活用した事例紹介や使い方のコツの紹介、開発の技術的な解説、プロジェクトでの活動についてなど、LibreOfficeに関する話題であればどんなテーマでもかまいません。

発表時間は質疑応答を含め30分または15分です。応募多数の場合は、運営メンバの投票にて選考します。

同時にライトニングトークも募集します。発表時間は5分で質疑応答は無し、時間が来たら打ち切られるショートトークです。

また、イベントを一緒に支えるボランティアスタッフも募集します。SNSへの投稿、各所への告知、レポートの執筆、配信サポート、司会など、様々なタスクがあります。何か1つでも可能な方は、下記お問い合わせメールアドレスまでご連絡ください。

募集要項

発表(30分または15分、質疑応答を含む)

* 発表者名:

* 発表者連絡先メールアドレス:

* 発表タイトル:

* 発表概要(200字程度):

* 発表希望時間:30分か15分のどちらかを選択

* 選外となった場合、ライトニングトークに応募するかどうか(はい・いいえ)

ライトニングトーク(5分、質疑応答なし)

* 発表者名:

* 発表者連絡先メールアドレス:

* 発表タイトル:

応募方法

募集要項を確認の上、メールでja-contact@libreoffice.orgまでご応募ください。締め切りは、2024年5月7日(火)24:00(日本時間)です。ボランティアスタッフについてもja-contact@libreoffice.orgまでご応募ください。

なお、発表は録画してアーカイブを…

2023年7月15日(土)に、LibreOfficeの日本での年次会議「LibreOffice Kaigi 2023 オンライン」を開催しました。遅くなりましたが開催報告をします。2021年からはオンラインで開催しています。今年も発表者とスタッフはJitsi Meetで、参加者はJitsi MeetかYoutube Liveでの参加というスタイルで実施しました。最大同時接続数は両方を合わせて約19名でした。The Document Foundationとアイクラフト株式会社にスポンサーしていただきました。ありがとうございました。

13時から17時半まで午後を通じて、基調講演、6本の応募トーク、日本語チームからの報告と全部で8本の様々なトークがありました。

発表の様子は録画でみることができます。スライドもTDF Wikiにアップロードしています。

以下、各トークの内容について紹介します。

基調講演では、韓国のLibreOfficeコミュニティを引っ張っているDaeHyun Sungから、韓国やCJK(日中韓)分野でのFLOSS(Free/Libre and Open Source Software)貢献活動について紹介がありました。子供の頃から見かけたCJKの文字の話からスタートし、CJKの漢字の扱いの違いについてのお話がありました。

Unicodeでは、似た字形のCJKの漢字を1つのコードポイントにする「CJK統合漢字」が多くあり、異なる言語のフォントにすると字形が異なることがよくあります。逆に字形が異なるということで別のコードが割り当てられているケースもあります。また、同じ漢字でも「嵐」など意味が違うケースもあり、それらを比較紹介がありました。

後半は、どのようにオープンソースコミュニティに参加してきて、どのような活動をしてきたのか紹介でした。Linuxユーザーとしてユーザーグループに参加したり、KLDPという韓国語でのLinuxのWebサイトを読んだり投稿していたそうです。Gnome Asia 2013やKDEのイベントでCJKのトークを聞いたりしたあと、Gnome gucharmapや、GNOME characters、KDE kcharselect、libhangul(KDE IME)などでもコードコミットしたそうです。

COSCUP 2017ではLibreOfficeコミュニティのフランクリンやイタローや小笠原さんと会った話もありました。LibreOfficeでの最初のコードでの貢献は、ハングルと韓国語の漢字(ハンチャ)を変換する辞書をアップデートするものでした(https://gerrit.libreoffice.org/c/core/+/54562)。2019年からはThe Document Foundationのメンバーでもあります。その後もCJK関連のバグ修正したいくつかの紹介がありました。新型コロナになって過労もあってコミュニティ活動はほとんどできてなかったそうですが、再びLibreOfficeでの活動を増やしています。直近では、Writerで韓国語デフォルトフォントサイズを10.5ptから10ptへ変更したことでした。

今回はDaeHyunの活動が活発になってきたことや、CJKの連携を強化してバグなどに対処していきたい思いもあって、DaeHyunに基調講演をお願いしました。どのように活動を広げてきたのかや、CJKでも共通のバグや、韓国特有の事情によるissueも紹介されていて興味深かったです。

…

2023年7月15日(土)に、LibreOfficeの国内カンファレンスである「LibreOffice Kaigi 2023」をオンラインで開催します!

LibreOffice Kaigiは、日本国内のLibreOfficeユーザー、コミュニティで活動するボランティアが1年に1回、一同に集うイベントです。2021年から3回目のオンライン開催となります。どこからでも気軽に参加することが可能です。昨年の様子はレポート記事をご覧ください。

LibreOffice日本語チームでは、このカンファレンスにおいてLibreOfficeに関する発表を広く公募します。LibreOfficeを活用した事例紹介や使い方のコツの紹介、開発の技術的な解説、プロジェクトでの活動についてなど、LibreOfficeに関する話題であればどんなテーマでもかまいません。

発表時間は質疑応答を含め30分または15分です。応募多数の場合は、運営メンバの投票にて選考します。

同時にライトニングトークも募集します。発表時間は5分で質疑応答は無し、時間が来たら打ち切られるショートトークです。

また、イベントを一緒に支えるボランティアスタッフも募集します。SNSへの投稿、各所への告知、レポートの執筆、配信サポート、司会など、様々なタスクがあります。何か1つでも可能な方は、下記お問い合わせメールアドレスまでご連絡ください。

募集要項

発表(30分または15分、質疑応答を含む)

* 発表者名:

* 発表者連絡先メールアドレス:

* 発表タイトル:

* 発表概要(200字程度):

* 発表希望時間:30分か15分のどちらかを選択

* 選外となった場合、ライトニングトークに応募するかどうか(はい・いいえ)

ライトニングトーク(5分、質疑応答なし)

* 発表者名:

* 発表者連絡先メールアドレス:

* 発表タイトル:

応募方法

募集要項を確認の上、メールでja-contact@libreoffice.orgまでご応募ください。締め切りは、2023年5月30日(火)24:00(日本時間)です。ボランティアスタッフ応募についてもja-contact@libreoffice.orgまでご応募ください。

なお、発表は録画してアーカイブを…

2022年7月16日(土)にLibreOffice Kaigi 2022 オンラインを開催しました。「LibreOffice Kaigi」は日本で年に1回の集まりで、昨年に続いてオンラインでの開催でした。Jitsi meetとYoutube Liveを使った開催で、参加者は両方を合わせて最大22名でした。The Document Foundationとアイクラフト株式会社にスポンサーしていただきました。ありがとうございました。

当日の様子はYoutube Liveのアーカイブ動画でみることができます。またスライドもTDF Wikiにアップロードしています。また下農さんの動画は別途公開されています。

基調講演では、W3Cの国際化ワーキンググループで活動されている下農淳司さんに「日本語組版処理の要件の現状」をお話いただきました。日本語組版処理の要件(JLreq)はCSSなどの仕様開発などで参照されていますが、ODFからも参照されており、LibreOfficeで日本語組版を実装する時に参考にされるという日本語ユーザーにとっては重要なものです。講演では、国際化ワーキンググループの全体活動についてや、JLreqの歴史などや概要の紹介、現在検討されている日本語デジタルテキスト組版の要件(jlreq-d)の紹介などがありました。発表は事前収録でしたが、質疑はライブで様々な質問がでて時間が足りなくなりそうなくらい盛り上がりました。

組版要件は日本語を含めて現在は5つの言語が公開されています。JIS X 4051:1995、JIS X 4051:2004が出た後、W3Cとしての活動は2006年ごろから始まりました。日本語組版のタスクフォースは2007年からです。JLreqは活版や写植といった印刷媒体で行なわれてきたもので、職人の技を前提として成り立っているものや、歴史的な構造、組版構成、組版規則の集大成になっています。日本語とその文字について知識がない仕様開発者にも理解できるように作られており、英語と日本語で公開されています。

rubyにまつわる諸問題としては、”rb”や”rtc”タグが仕様に入っておらず、ブラウザによっては”rb”が認識されません。それらへの対応が進むような活動もされているそうです。親文字と文字数がずれていたり、日本語文字の上にラテン文字をのせると文字幅がたりなかったり、ラテン文字の間をあけるわけにもいかないなど、配置の議論もされました。大量に例外があり、JLreqには可能な限り書かれていました。実装しやすくある程度の品質を持つruby配置をまとめた「simple-ruby」や、ルビのアクセシビリティー考慮について検討が進んでいるそうです。今後への活動としては、電子媒体向け組版要件であるjlreq-dへの検討が去年から始まっています。デジタルでは、読み手の環境で組版がなされて、表示がかわるリフローが起こります。国際化環境を前提として、確立されている技術をもとにシンプルに優先順位をつけて作っていく方針とのことです。

渡邉俊彦さんからは「“ツール>言語>中国語の変換”などの機能を使っている人の話」のお話がありました。日本語と中国語を混在させた学校用教材を作って授業されているそうす。その際に便利な、Writerで中国語の繁体字、簡体字を変換する機能の紹介でした。同じ漢字で字体が違う場合だけでなく、言葉(語彙)そのものが変わるケースでも変換できることがあるそうです。私はこの機能の存在を知りませんでしたが、状況があえば、とても便利そうです。…

2021年6月12日(土)に「LibreOffice Kaigi 2021 オンライン」(参加登録ページ)を開催しました。「LibreOffice Kaigi」は日本で年に1回の集まりです。2020年は3月に大阪で予定していましたが、COVID-19の影響で開催できませんでした。今年は初のオンライン開催で、Jitsi meetにスピーカーや参加者が参加し、YouTube Liveにも中継する方式で行いました。最大接続数は両方あわせて27名程度でした。

The Document Foundationとアイクラフト株式会社にスポンサーしていただきました。ありがとうございました。…

The Document Foundationは、すべてのメンバーと貢献者に今年、オンラインで開催されるLibreOffice Conferenceの開催をお知らせするとともに発表やワークショップの企画の応募を呼びかけます。イベントの開催日程は9月23日(木)から25日(土)まで。プレゼンテーションの経験がある方も人前で話したことがない方も、LibreOffice、ODF、Document Liberation Project、ODF Toolkitについて興味深い話題をお持ちの方はぜひ、ご応募ください。…

The Document Foundationは、すべてのメンバーと貢献者に今年、オンラインで開催されるLibreOffice Conferenceの開催をお知らせするとともに発表やワークショップの企画の応募を呼びかけます。イベントの開催日程は9月23日(木)から25日(土)まで。プレゼンテーションの経験がある方も人前で話したことがない方も、LibreOffice、ODF、Document Liberation Project、ODF Toolkitについて興味深い話題をお持ちの方はぜひ、ご応募ください。…

openSUSE + LibreOfficeカンファレンス運営チームは、カンファレンスの日程を当初の10月13日~16日から10月15日~17日に少し調整しました。

新しい日程は木曜日から土曜日までです。参加者は、7月21日の発表者募集終了までカンファレンス発表の応募ができます。…

openSUSE + LibreOfficeカンファレンス運営チームは、両プロジェクトの理事会とともにカンファレンスをオンラインカンファレンスに変更することを決定しました。

イベントを物理的なイベントからオンラインイベントに移行した理由は、COVID-19パンデミックをめぐる不確実性、旅行、カンファレンス計画、ロジスティクス、参加者の来場の可能性への影響からです。…

これは、LibreOffice日本語チームおがさわらさんの個人ブログに書いた記事の転載です。素晴らしい作業と翻訳者による解説は、オフィシャルに紹介してもよい記事だと思うので改めてLibreOfice日本語チームブログに転載しました。皆さまも、おがさわらさんによるセルフライナーノーツと合わせてお楽しみください(nogajun)

去年行われましたLibreOffice Asia Conference 2019 Tokyoの基調講演2本の字幕を聞き取りなおして日本語訳もつけたので、 せっかくだからもっといろんな人に見てほしいということで宣伝エントリーを書くことにしました。

言わずもがなですがわたくしの個人ブログに書いてることからお分かりの通り、 ここに書いてあることはLibreOffice日本語チーム、あるいはTDFをいかなる意味でも代表した発言ではござりませぬ。 あくまでもLibreOfficeというプロジェクト、コミュニティに好感を持つ一個人の意見としてお読みくださいませ。

さておき。動画については字幕ONにして、言語を日本語にしてご覧くださいね。…

The Document Foundationは、すべてのメンバーと貢献者に今年、オンラインで開催されるLibreOffice Conferenceの開催をお知らせするとともに発表やワークショップの企画の応募を呼びかけます。イベントの開催日程は9月23日(木)から25日(土)まで。プレゼンテーションの経験がある方も人前で話したことがない方も、LibreOffice、ODF、Document Liberation Project、ODF Toolkitについて興味深い話題をお持ちの方はぜひ、ご応募ください。…

The Document Foundationは、すべてのメンバーと貢献者に今年、オンラインで開催されるLibreOffice Conferenceの開催をお知らせするとともに発表やワークショップの企画の応募を呼びかけます。イベントの開催日程は9月23日(木)から25日(土)まで。プレゼンテーションの経験がある方も人前で話したことがない方も、LibreOffice、ODF、Document Liberation Project、ODF Toolkitについて興味深い話題をお持ちの方はぜひ、ご応募ください。…